Per la designer Francesca Lanzavecchia, il design è innanzitutto un modo di pensare. La sua passione per il progetto si concretizza nella ricerca continua di nuove strade. Ogni progetto per lei è una nuova avventura, da condividere con il suo socio, Hunn Wai, con cui ha fondato nel 2010 lo studio Lanzavecchia + Wai, dopo aver frequentato la Design Academy di Eindhoven dove si sono conosciuti. Oggi, lo studio si divide tra Pavia, casa di Francesca Lanzavecchia, e Singapore, dove vive Hunn Wai. Questa distanza permette ai designer di viaggiare spesso, un fattore che stimola la conoscenza continua, l’apprendimento di nuove abitudini e nuove esperienze.

E proprio la curiosità è alla base di tutti i progetti che Francesca Lanzavecchia ha già al suo attivo. Curiosità e voglia di sperimentare, in una realtà in continua evoluzione, sempre più ibrida. Da qui nascono progetti con il metallo purissimo, che diventa un alleato contro la diffusione di batteri e virus; vetrine scenografiche, come paesaggi immaginari e fantastici; ausili per persone con difficoltà motoria, che dimostrano una chiara percezione di ciò che il design può fare per migliorare la vita. Che sia un oggetto, un interior design, un NFT, infatti, il design è uno strumento per comprendere la realtà ma anche un mezzo per migliorare la vita.

Oggi sei una designer affermata e la tua attività è nota in tutto il mondo. Perché hai scelto di diventare designer? Come hai cominciato a lavorare?

Fin da piccola, ho sempre amato esprimermi con il disegno; l’ho sempre sentito più affine a me rispetto al linguaggio parlato e scritto. In effetti, ho sempre avuto un animo artistico, che mi ha sempre spinto a creare, a dare vita alle forme e a studiare come nascono le cose, anche in natura. Ma i miei genitori, medici, avrebbero voluto vedermi intraprendere una professione “più seria”. Per questo, ho scelto il design, che pareva essere la mediazione più immediata tra le richieste dei miei genitori e la mia volontà di creare. Il design è la migliore espressione della mia attitudine al progetto, allo sforzo creativo che, grazie all’applicazione del pensiero laterale, conduce all’elaborazione di processi e prodotti.

I miei studi sono cominciati con il Politecnico di Milano, che mi ha dato una formazione scientifica più tradizionale, con lo studio di come si progetta, la ricerca sui materiali, l’ergonomia, in breve tutta la “parte tecnica” del processo di design. Ma dopo il Politecnico, ho conseguito un Master alla Design Academy di Eindhoven, e lì ho trovato la mia strada. La Design Academy di Eindhoven infatti, è una scuola di tipo diverso; il corso di studi è come un’analisi introspettiva, ricorda ciò che può essere l’Actors Studio per un attore. Nei due anni di Master, ti viene richiesto di analizzarti nel profondo, per capire e decidere che tipo di designer vuoi e puoi essere. Inoltre, si impara a esprimersi, a raccontare e a raccontarsi, si impara ad aggiungere leggerezza e poesia al lavoro quotidiano. La Design Academy di Eindhoven ha aggiunto alla mia formazione tutta la parte artistica che mi mancava.

A quel punto, con la formazione completa, ho cominciato a cercare lavoro in qualche studio di design e lì mi sono imbattuta in molte più difficoltà del previsto. Non avevo realizzato, infatti, che la mia identità di progettista era così definita che gli altri designer, anche già molto affermati, mi suggerivano di aprire uno studio per conto mio, perché le mie idee e il mio percorso progettuale erano troppo radicati per trovare impiego come collaboratrice alle dipendenze di un’altra realtà. Così, anche se non avevo la minima idea di come si gestisse uno studio, dal punto di vista legale e finanziario, ho accantonato tutte le mie perplessità, e nel 2010 ho fondato con Hunn Wai lo studio Lanzavecchia+Wai che è ancora in piena attività, dunque una scelta che si è rivelata valida, sul lungo termine.

Cosa significa essere un designer, oggi?

Penso che oggi un designer abbia un ruolo un po’ diverso rispetto al passato. Quando è nata la professione, il designer sostanzialmente dava forma alle cose, progettando il modo migliore per produrre oggetti. Oggi, da quando le aziende spesso non hanno più un ufficio stile interno, i designer, se vogliono farlo, possono condividere con le aziende anche i percorsi strategici. Possono decidere insieme le categorie di progetto, capire in quali mercati espandersi, che strade nuove esplorare, come rendere i processi produttivi più sostenibili. Sostanzialmente, possono diventare in parte partner strategici accompagnando l’azienda nel suo nuovo sviluppo futuro.

C’è una via “femminile” al design?

Non credo che ci sia proprio un modo femminile di essere designer. Credo, però, ed è senz’altro vero, che ci siano caratteristiche e qualità femminili, che si possono applicare anche al progetto. Per esempio, la componente di empatia, che facilita nel trovare mediazioni tra tutti gli stakeholder, secondo me è una propensione più femminile. Inoltre, vi è differenza tra il modo in cui gli uomini e le donne osservano un oggetto e ne studiano i dettagli. Qualche anno fa, una mostra alla Triennale di Milano, W. Women in Italian Design, ha evidenziato come una donna guardi un oggetto facendone una scansione a 360° gradi; un uomo, invece, si fissa su alcuni dettagli. Anche questa è una diversità, nell’approccio al progetto.

Qual è il tuo progetto preferito?

Non c’è proprio un progetto preferito. Preferisco i progetti che mi offrono la possibilità di pensare e di crescere; laddove ho la possibilità di applicare il design come processo, il progetto mi interessa.

Da cosa e da dove trai le tue ispirazioni?

Da sempre, ma proprio da quando ero bambina, ho una grandissima passione per l’arte. Mi nutro di arte contemporanea, in qualsiasi luogo e tempo. La mia vacanza ideale è in una città, visitando mostre e musei; quando ho la possibilità di vedere arte, mi sento bene. Non so se sia proprio la mia fonte di ispirazione, ma sicuramente per me è vitale.

Il design può migliorare la vita?

Certamente. La bellezza salverà il mondo. Non solo il design migliora la vita, il design può rendere belle cose di uso quotidiano, per esempio gli apparecchi medicali. Ma non si tratta solo di rendere più belli gli oggetti che usiamo tutti i giorni, si tratta proprio di progettarli in modo diverso, migliorandone anche le funzioni, migliorando i sistemi. Il buon pensiero e il buon progetto sicuramente migliorano il mondo, ed è per questo che continuo a fare la designer, perché penso che il mio lavoro possa migliorare la vita quotidiana delle persone.

Qual è il tuo materiale preferito? Quale sarà il materiale del futuro? Pensi che sarà naturale o man-made?

Il mio materiale preferito, in generale, è il tessuto. Vedo il tessuto come il materiale in cui è più possibile portare autentica innovazione. Inoltre, è un materiale fluido, dunque corrisponde molto bene a quella che è la nostra vita di oggi, fluida. Il tessuto ha caratteristiche che lo rendono adattabile ai nostri spazi di oggi, sempre più ridotti e multifunzionali; si piega, è elastico, configurabile, versatile, gonfiabile, ha una trama che porta i segni di tutto quello che avviene. Ed è il derivato ideale del riciclo della plastica, dunque un materiale molto moderno. Infatti, penso che al punto in cui siamo sia importante investire sulle tecnologie e sul riciclo. La plastica, per esempio, si presta ad essere riciclata in tessuto, perché non ha caratteristiche tecniche portanti, né di resistenza.

Tuttavia, in questo momento sto lavorando a un progetto che coinvolge il vetro, e penso sia un materiale fantastico, perché è trasparente, naturale, riciclabile, un materiale realmente green, non green-washing. In breve, potremmo dire che il materiale che preferisco è quello con cui sto lavorando al momento.

Il design può avvicinare l’uomo alla natura?

Il design può senz’altro avvicinare l’uomo alla natura. In effetti, un’altra mia grande fonte di ispirazione, oltre all’arte contemporanea, è la natura. Non nel senso dell’immersione nella passeggiata, ma proprio nello studio del suo funzionamento. Penso che noi dovremmo imparare dalla natura; quando si parla di resilienza, si dimentica che gli alberi sono tra gli esseri viventi più resilienti del Pianeta. Dunque, il design può avvicinarci alla natura, e viceversa, la natura può avvicinarci al design, se impariamo a guardarla con attenzione, facendo lo sforzo di capire i meccanismi con cui funziona, per emularla.

Tra i tuoi lavori, ci sono i progetti più disparati. Si va dagli oggetti per chi ha problemi di deambulazione, alle vetrine di Hermès, agli oggetti per Luisa ViaRoma; poi arredi per Zanotta e Fiam Italia, e installazioni per Samsonite. Quali sono le difficoltà maggiori da affrontare, con clienti così diversi?

Ogni progetto è una sfida a sé, e ogni cliente ha peculiarità, alcune positive, altre meno attraenti. Il problema principale dei progetti “design for all”, alla fine, è che è difficile trovare clienti davvero interessati alla produzione. La collezione “No country for old men”, per esempio, dedicata alle persone con problemi di mobilità, è stata pubblicata innumerevoli volte, è stata richiesta dai musei, ma alla fine nessuno l’ha messa in produzione. Il design for all, il design per le disabilità, è un argomento ancora molto controverso, le aziende non sono ancora pronte. Eppure, il design è un veicolo fondamentale per affrontare con un progetto critico i problemi universali, come la demenza senile. Ed è ormai più che necessario rendersi conto che alcune situazioni, con il tempo e l’invecchiamento della popolazione, diventeranno molto comuni. La conclusione, comunque, è che per ora noi, su questi progetti di ricerca, lavoriamo con Fondazioni e altri enti, che ne parlano con più facilità.

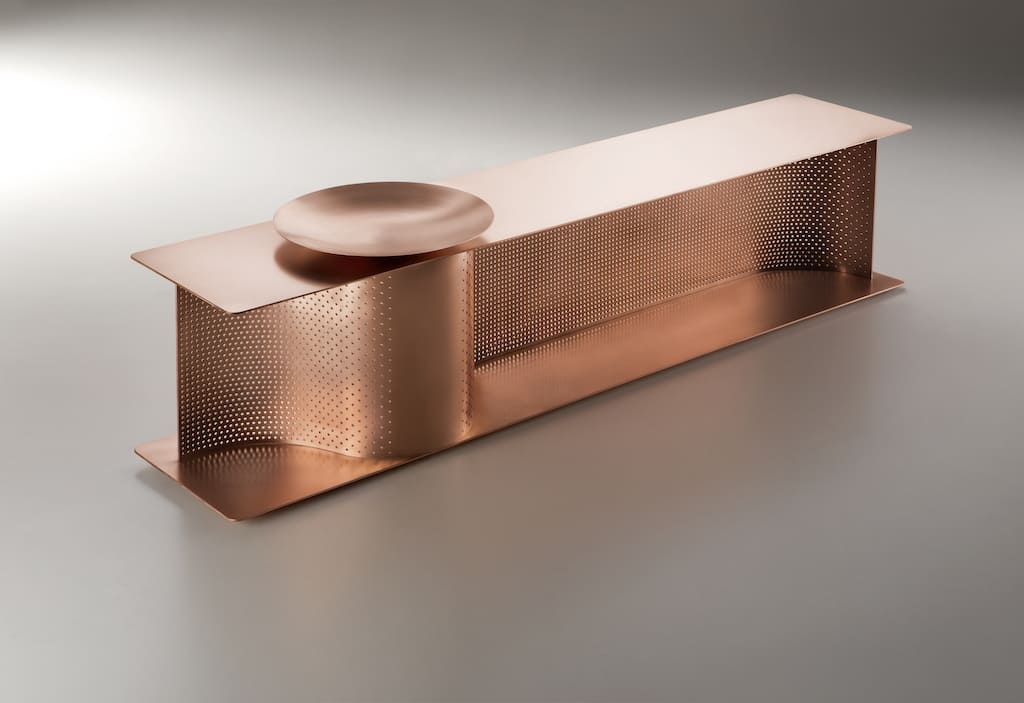

Gli altri, invece, sono progetti che rispondono alle richieste dei clienti. De Castelli, per esempio, è un’azienda molto interessante, che fa lavori straordinari con i metalli e le finiture. Loro mi hanno lasciata libera di giocare con le loro incredibili lavorazioni e finiture metalliche, così il progetto più recente che ho fatto con loro è una panca da ingresso, interamente in rame non trattato per mantenere le sue caratteristiche antibatteriche, che permette di lasciare fuori dalla porta tutti gli agenti contaminanti, molto attuale.

Per Hermès, da qualche anno disegniamo le scenografie delle vetrine delle boutique a Singapore e quelle dell'aeroporto di Parigi, ed è un altro lavoro che ci permette di sognare e di progettare, liberi dai vincoli della produzione industriale. Usiamo i prodotti per costruire coreografie, facciamo muovere i prodotti nello spazio, per raccontare storie che fanno vivere i prodotti, come una danza nello spazio.

Il tuo socio è di Singapore. Ci sono differenze tra progettare in Occidente e progettare in Oriente? E qual è il potere di mediazione del design, sulle differenze culturali?

C’è sicuramente molta differenza tra progettare in Occidente, e progettare in Oriente. Una differenza a tutti i livelli, che coinvolge il concetto stesso di estetica, il saper riconoscere a colpo d’occhio la “fattura a regola d’arte”, la considerazione che abbiamo verso la storia e il passato. Una società velocissima, che usa i falsi senza pensarci troppo, non sempre sa cogliere immediatamente aspetti che per noi sono scontati. Questo non significa che anche nel Sud-Est Asiatico non ci siano punte di diamante, soprattutto nella ricerca del nuovo. Il design, proprio per la sua funzione di veicolo di trasformazione, aiuta ad avvicinare le diversità, fondendo gli aspetti migliori delle diverse culture.

Pensi che sia giusto e utile insegnare il design ai bambini?

Sì, assolutamente. Non solo penso che sia utile, penso che sia indispensabile insegnare ai bambini l’attitudine al problem solving, tipica del design per affrontare i problemi quotidiani. Imparare il pensiero laterale fin da piccoli, non può che fare bene. Tra l’altro, ho scoperto che in Corea e in Giappone, i libri di testo parlano dei bastoni della nostra collezione No country for old men, come case studies. Ciò mi rende orgogliosa, e naturalmente conferma che il design è una disciplina essenziale, per la formazione dei bambini.

Negli ultimi due anni abbiamo passato molto tempo in casa. Pensi che la pandemia abbia influito sul ritorno dell’interesse verso l’interior design?

Sì, sicuramente, si spende meno in abbigliamento e accessori, e abbiamo speso qualcosa in più per la casa e l’arredamento. Non sono così convinta che tutti abbiano fatto veri progetti per rinnovare l’arredamento, ma è comunque positivo che ci sia un ritorno agli acquisti in ambito domestico; è possibile che la casa torni ad acquisire una nuova centralità.

Tre cose che porteresti su un’isola deserta

Carta e penna, un tappetino per fare yoga e meditazione, scarpe comode per camminare bene. Approfitterei dell’occasione per abbandonare il computer e riappropriarmi del mio corpo.

Quali sono i tuoi principi guida?

Io cerco di progettare solo se c’è un brief, un cliente, un contesto. Non progetto tanto per farlo, preferisco avere un committente o comunque lavorare su un progetto di ricerca. Poi, cerco di fare progetti da cui posso imparare, progetti in cui posso studiare un nuovo processo; ogni nuovo progetto dev’essere un seme, che con il tempo germoglia.

Qual è la tua città preferita? E quali sono i 5 posti da non perdere, in questa città?

New York. Per quanto riguarda i cinque posti da non perdere, direi il Museo Noguchi, il teatro Sleep No More, la casa-museo di Donald Judd a SoHo, la High Line per passeggiare e il Meatpacking District.

Se ti è piaciuta l'intervista e non ne hai mai abbastanza delle nostre intuizioni sul design, dai un'occhiata all'intervista all'interior designer Matteo Perduca e ai designer di mobili di Johanenlies!

Last Updated on Marzo 17, 2024 by Editorial Team

Architetto e giornalista professionista, Roberta è autrice del libro "Storia del Fuorisalone". Stimata per le sue interviste e i suoi contributi per diverse riviste internazionali, cura per il nostro magazine contenuti dedicati agli ambiti moda e design.